2025年10月9日下午,香港科技大学人文学部王心扬教授在英语学院115会议室为美国研究中心做了题为“Economic Opportunity, Artisan Leadership, and Immigrant Workers Labor Militancy: Italian and Chinese Immigrants in New York City, 1880s-1960s”(经济机会、工匠领导力与移民劳工抗争——以1880年代至1960年代纽约意大利与华裔移民为例)的精彩讲座。此讲座是王心扬教授为美研中心2025级硕士生开设的暑期课程的后续学术活动。

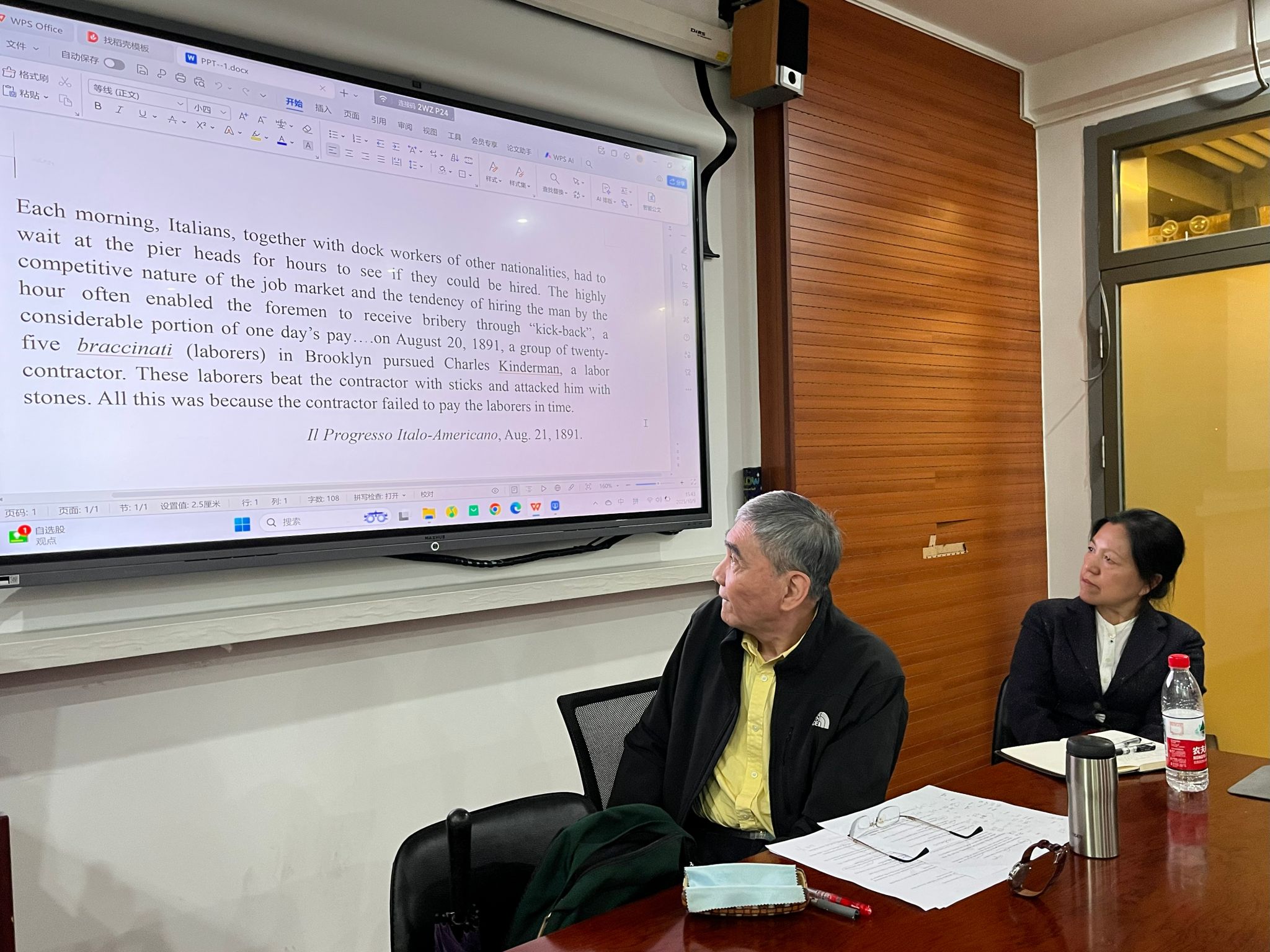

王心扬教授以纽约为研究中心,通过对19世纪至20世纪中叶意大利裔与华裔移民的比较研究,探讨了他们在经济机会、工匠领导力与劳工运动方面展现的不同轨迹。他指出,尽管这两个群体都遭受种族歧视与社会排斥,但在组织形式、阶级意识(class consciousness)与社会动员能力上呈现了鲜明差异。就意大利移民而言,王教授结合当时报刊《Il Progresso Italo-Americano》的史料,生动还原了19世纪末纽约码头劳工的艰难处境:每到清晨,大批意大利工人聚集在码头等待被雇佣,临时工制度与“按小时计酬”使他们极易受到剥削;工头甚至通过收取“回扣”侵吞工人薪资,引发工人不满。王教授指出,正是这些基层工匠与劳动者的抗争,为意大利裔移民的工会化与社会主义运动奠定了基础。相比之下,华裔移民的劳动经验具有更明显的“家族化”特征。19世纪中期,大量华工参与美国铁路建设,并于1867年发动罢工,罢工者约占当时十万铁路工人总数的十分之一。然而,在移入城市后,华裔劳工多集中于服务业,特别是洗衣业。《民气日报》1941年的报道显示,许多洗衣店老板本身也是劳动者,常与堂兄弟或亲友共同经营、同吃同住。由于雇佣与被雇佣的界限模糊,资本与劳动之间缺乏对立,导致工人难以形成组织化的集体行动。对此,王教授认为,这种经济结构的差异使华裔移民的阶级意识形成较意大利移民更为缓慢。

王教授还引用社会史学者E. P. Thompson的论述,强调“工匠是最早觉醒的劳动阶级”。他认为,在从农村向工业城市转型的过程中,意大利裔移民中的工匠群体逐渐成为劳工运动的中坚力量;而华裔移民因宗族经济与亲缘网络的限制,更容易形成族群凝聚,而非阶级联盟。此外,王教授引入“跨国主义” (transnationalism)视角,指出美国移民史的研究不应局限于美国国内,而应追溯至移民原乡的社会结构与土地制度。例如,清末侨乡广东台山、番禺、顺德等地宗族土地占比普遍达40%至60%,家族对经济与社会关系的控制深刻影响了移民在海外的经营模式与社会组织形式。王教授强调,这种宗族逻辑在纽约华人社会中仍有延续,塑造了他们独特的经济与社会结构。在讲座最后,王教授对 “亚裔美国人”(Asian Americans)一词提出质疑,认为该概念在学术与社会使用中带有偏见,往往仅指东亚与南亚群体,却忽略了更广泛的亚洲移民经验。他呼吁学界在研究中应以历史为根基,理解不同族群在跨国迁移中的多样性与复杂性。

此次讲座由美国研究中心付美榕教授主持,陈崛斌老师、张可卿老师担任评论人,美研中心2024级、2025级全体硕士生参加。在问答环节,学生们积极提问,老师们各抒己见,师生互动热烈,学术氛围浓厚。(张思逸供稿)